El origen histórico del testimonio como género literario se ubica en el proceso político- cultural latinoamericano de los años sesenta y setenta. En esos años, predomina en la narrativa centroamericana una estética llamada testimonial-realista o literatura comprometida. Se trata de una producción textual alimentada por el imaginario de la revolución y destinada a la difusión de la tarea revolucionaria en América Latina. Imaginario que se volvió hegemónico durante la segunda mitad del siglo XX, después del triunfo de la Revolución cubana, y que pierde centralidad a finales de la década de 1980 ante una realidad imposible de ser corregida por la vía revolucionaria para concluir con los Acuerdos de Paz, al menos en el caso de Guatemala y El Salvador. El material humano, novela del guatemalteco Rodrigo Rey Rosa publicada en 2009, sigue la tendencia testimonial-realista pero sin adherirse a ningún bando o discurso político. Para Rey Rosa, la dictadura y la revolución son caras de la misma moneda y ambas han dejado secuelas profundas en la memoria colectiva de Guatemala.

El material humano parte del hallazgo del Archivo de la Policía de Guatemala. El encuentro fortuito de material “clasificado” se ha convertido casi en un género en sí mismo (al menos en el lenguaje cinematográfico). Tenemos en nuestro horizonte temporal casos emblemáticos como los wikileaks, los Panama Papers, los archivos del Pentágono. En cada uno de estos casos, saltan las preguntas de rigor: ¿Qué hacer con estos documentos? ¿Cómo proceder a editarlos, a evaluar su contenido? ¿Con qué tono abordarlos? ¿Dónde publicarlos? ¿Quién determina si un diálogo telefónico debe permanecer en la esfera de lo privado o lo público? Luego de cada uno de estos eventos, estallan debates sobre libertad de expresión, derechos humanos, el capitalismo de la vigilancia, etc.; debates que, en muchos casos, no cambian en nada el panorama general de la problemática que se intenta confrontar.

Pues bien, en la novela de Rey Rosa percibimos la emoción del narrador (que es el alter ego de Rey Rosa): el hallazgo del Archivo de la Policía puede significar la solución al problema de la violencia arraigada en la población guatemalteca, pues constituye un compendio estructurado de testimonios. El narrador asume la tarea descomunal de convertir esos testimonios en una memoria que vaya cicatrizando y llenando los vacíos dejados por la dictadura.

Acompañamos al narrador en su entusiasmo, en su ordenamiento de las ideas para aplicarse totalmente a la toma de notas para un posterior montaje como todo buen novelista. Pero, todo esto cambiará a raíz de que la Policía impide su ingreso a las instalaciones. El empeño del narrador se frustra. De pronto, las notas que ha venido tomando en varios cuadernos y libretas darán paso a un diario. El plan A (una ruta de investigación, una metodología y rutina de trabajo para su novela en ciernes) se convertirá, con el correr de los días, en el plan B que consistirá en una acumulación de reflexiones, recuerdos de sueños, mezcladas con sus ocupaciones como escritor (presentaciones de libros, viajes, veladas con amigos, conflictos con su novia, acompañamiento a su hija), sin dejar de anotar las visitas al Gabinete, entrevistas fructuosas o infructuosas con diversos personajes claves, y la obsesión cada vez más creciente por Benedicto Tun, un burócrata que se ha dedicado por años a la clasificación del material.

De esta rica composición narrativa, multivocal, y multiperspectiva, nos daremos cuenta de que el testimonio adquiere resonancias que una novela-ensayo no tendría, porque Rey Rosa invierte todo. Ya no se trata del novelista investigador que va al encuentro del minotauro en el laberinto. Es el minotauro, la historia guatemalteca, las víctimas de la violencia sin tregua quienes han encontrado a Rey Rosa y hablan en coro a través de su diario.

El narrador reproduce las fichas sin ningún tipo de comentario sobre las mismas. No obstante, el criterio que lo llevó a escoger esas y no otras fichas nos habla ya de la disposición psicológica del narrador frente a los documentos: busca precisamente aquellos casos absurdos, aquellos que representan un contraste abrupto con la realidad. El lector entra, pues, a una especie de vitrina de museo, donde descubrirá tan solo un atisbo del horror. Estas fichas van a acompañar al lector durante el resto de la obra, será un background, un ser muerto (como lo es todo expediente judicial) que irá cobrando vida conforme la novela vaya receptando más datos íntimos del narrador.

La primera impresión que tiene todo lector que aborda El material humano es que se trata de un texto que nos va a contar no la novela en sí sino el proceso investigativo para llegar a ella. Pero pronto nos damos cuenta de que no es esa su intención. El narrador no logra llegar al estadio de montaje. O, dicho de otro modo, su montaje será un testimonio en bruto sin edición, sumado a su propia memoria en un marco temporal distinto (el presente).

Se trata de una apuesta arriesgada: si en los hechos de la vida real no hay tensión ni cierre, Rey Rosa intenta respetar esa falta. Si la novela es un género artificial que le da coherencia a lo incoherente, el escritor guatemalteco se niega a jugar el juego.

En pleno fragor de la novela, el narrador tiene su epifanía: en alguna parte de esa montaña de archivos está el nombre de quien secuestró a su madre en tiempo de la dictadura. El narrador rememora este hecho traumático. Ese afán al principio de descubrir algún material que pudiera servir para armar una novela se convierte ahora en algo más personal, le concierne. Entre toda la maraña documental que encuentra, tiene ya dos caminos a seguir: el rastro del paradero de los secuestradores de su madre y el perfil del hombre que lo creó y documentó todo: Benedicto Tun, de ascendencia maya quiché. El Archivo aún conserva un orden quisquilloso gracias a la labor maniática de este hombre. Pero ya no tiene acceso a la documentación, así que cambia de técnica: la entrevista.

De este modo, pasa de la construcción del testimonio que queda frustrado hacia la construcción de la memoria a través de las entrevistas a los hijos de Benedicto Tun. Durante estas entrevistas accedemos a un perfil completo de él, lo descubrimos como un ser lleno de prejuicios por su ascendencia maya quiché. El Archivo y Tun se funden en un solo concepto.

El testimonio en versión novelada que intenta Rey Rosa abre un camino de varias posibilidades interpretativas. Hallamos un narrador que pretende dar corporeidad y voz al Archivo de la Policía, al mismo tiempo que sirve para entenderse así mismo como una víctima más de las atrocidades. Su objetivo: impedir que ese archivo se convierta en un paréntesis o un hiato de medio siglo de atrocidades y comiencen a ver la luz.El origen histórico del testimonio como género literario se ubica en el proceso político- cultural latinoamericano de los años sesenta y setenta. En esos años, predomina en la narrativa centroamericana una estética llamada testimonial-realista o literatura comprometida. Se trata de una producción textual alimentada por el imaginario de la revolución y destinada a la difusión de la tarea revolucionaria en América Latina. Imaginario que se volvió hegemónico durante la segunda mitad del siglo XX, después del triunfo de la Revolución cubana, y que pierde centralidad a finales de la década de 1980 ante una realidad imposible de ser corregida por la vía revolucionaria para concluir con los Acuerdos de Paz, al menos en el caso de Guatemala y El Salvador. El material humano, novela del guatemalteco Rodrigo Rey Rosa publicada en 2009, sigue la tendencia testimonial-realista pero sin adherirse a ningún bando o discurso político. Para Rey Rosa, la dictadura y la revolución son caras de la misma moneda y ambas han dejado secuelas profundas en la memoria colectiva de Guatemala.

El material humano parte del hallazgo del Archivo de la Policía de Guatemala. El encuentro fortuito de material “clasificado” se ha convertido casi en un género en sí mismo (al menos en el lenguaje cinematográfico). Tenemos en nuestro horizonte temporal casos emblemáticos como los wikileaks, los Panama Papers, los archivos del Pentágono. En cada uno de estos casos, saltan las preguntas de rigor: ¿Qué hacer con estos documentos? ¿Cómo proceder a editarlos, a evaluar su contenido? ¿Con qué tono abordarlos? ¿Dónde publicarlos? ¿Quién determina si un diálogo telefónico debe permanecer en la esfera de lo privado o lo público? Luego de cada uno de estos eventos, estallan debates sobre libertad de expresión, derechos humanos, el capitalismo de la vigilancia, etc.; debates que, en muchos casos, no cambian en nada el panorama general de la problemática que se intenta confrontar.

Pues bien, en la novela de Rey Rosa percibimos la emoción del narrador (que es el alter ego de Rey Rosa): el hallazgo del Archivo de la Policía puede significar la solución al problema de la violencia arraigada en la población guatemalteca, pues constituye un compendio estructurado de testimonios. El narrador asume la tarea descomunal de convertir esos testimonios en una memoria que vaya cicatrizando y llenando los vacíos dejados por la dictadura.

Acompañamos al narrador en su entusiasmo, en su ordenamiento de las ideas para aplicarse totalmente a la toma de notas para un posterior montaje como todo buen novelista. Pero, todo esto cambiará a raíz de que la Policía impide su ingreso a las instalaciones. El empeño del narrador se frustra. De pronto, las notas que ha venido tomando en varios cuadernos y libretas darán paso a un diario. El plan A (una ruta de investigación, una metodología y rutina de trabajo para su novela en ciernes) se convertirá, con el correr de los días, en el plan B que consistirá en una acumulación de reflexiones, recuerdos de sueños, mezcladas con sus ocupaciones como escritor (presentaciones de libros, viajes, veladas con amigos, conflictos con su novia, acompañamiento a su hija), sin dejar de anotar las visitas al Gabinete, entrevistas fructuosas o infructuosas con diversos personajes claves, y la obsesión cada vez más creciente por Benedicto Tun, un burócrata que se ha dedicado por años a la clasificación del material.

De esta rica composición narrativa, multivocal, y multiperspectiva, nos daremos cuenta de que el testimonio adquiere resonancias que una novela-ensayo no tendría, porque Rey Rosa invierte todo. Ya no se trata del novelista investigador que va al encuentro del minotauro en el laberinto. Es el minotauro, la historia guatemalteca, las víctimas de la violencia sin tregua quienes han encontrado a Rey Rosa y hablan en coro a través de su diario.

El narrador reproduce las fichas sin ningún tipo de comentario sobre las mismas. No obstante, el criterio que lo llevó a escoger esas y no otras fichas nos habla ya de la disposición psicológica del narrador frente a los documentos: busca precisamente aquellos casos absurdos, aquellos que representan un contraste abrupto con la realidad. El lector entra, pues, a una especie de vitrina de museo, donde descubrirá tan solo un atisbo del horror. Estas fichas van a acompañar al lector durante el resto de la obra, será un background, un ser muerto (como lo es todo expediente judicial) que irá cobrando vida conforme la novela vaya receptando más datos íntimos del narrador.

La primera impresión que tiene todo lector que aborda El material humano es que se trata de un texto que nos va a contar no la novela en sí sino el proceso investigativo para llegar a ella. Pero pronto nos damos cuenta de que no es esa su intención. El narrador no logra llegar al estadio de montaje. O, dicho de otro modo, su montaje será un testimonio en bruto sin edición, sumado a su propia memoria en un marco temporal distinto (el presente).

Se trata de una apuesta arriesgada: si en los hechos de la vida real no hay tensión ni cierre, Rey Rosa intenta respetar esa falta. Si la novela es un género artificial que le da coherencia a lo incoherente, el escritor guatemalteco se niega a jugar el juego.

En pleno fragor de la novela, el narrador tiene su epifanía: en alguna parte de esa montaña de archivos está el nombre de quien secuestró a su madre en tiempo de la dictadura. El narrador rememora este hecho traumático. Ese afán al principio de descubrir algún material que pudiera servir para armar una novela se convierte ahora en algo más personal, le concierne. Entre toda la maraña documental que encuentra, tiene ya dos caminos a seguir: el rastro del paradero de los secuestradores de su madre y el perfil del hombre que lo creó y documentó todo: Benedicto Tun, de ascendencia maya quiché. El Archivo aún conserva un orden quisquilloso gracias a la labor maniática de este hombre. Pero ya no tiene acceso a la documentación, así que cambia de técnica: la entrevista.

De este modo, pasa de la construcción del testimonio que queda frustrado hacia la construcción de la memoria a través de las entrevistas a los hijos de Benedicto Tun. Durante estas entrevistas accedemos a un perfil completo de él, lo descubrimos como un ser lleno de prejuicios por su ascendencia maya quiché. El Archivo y Tun se funden en un solo concepto.

El testimonio en versión novelada que intenta Rey Rosa abre un camino de varias posibilidades interpretativas. Hallamos un narrador que pretende dar corporeidad y voz al Archivo de la Policía, al mismo tiempo que sirve para entenderse así mismo como una víctima más de las atrocidades. Su objetivo: impedir que ese archivo se convierta en un paréntesis o un hiato de medio siglo de atrocidades y comiencen a ver la luz.

(ARCH) TODAS LAS PUBLICACIONES

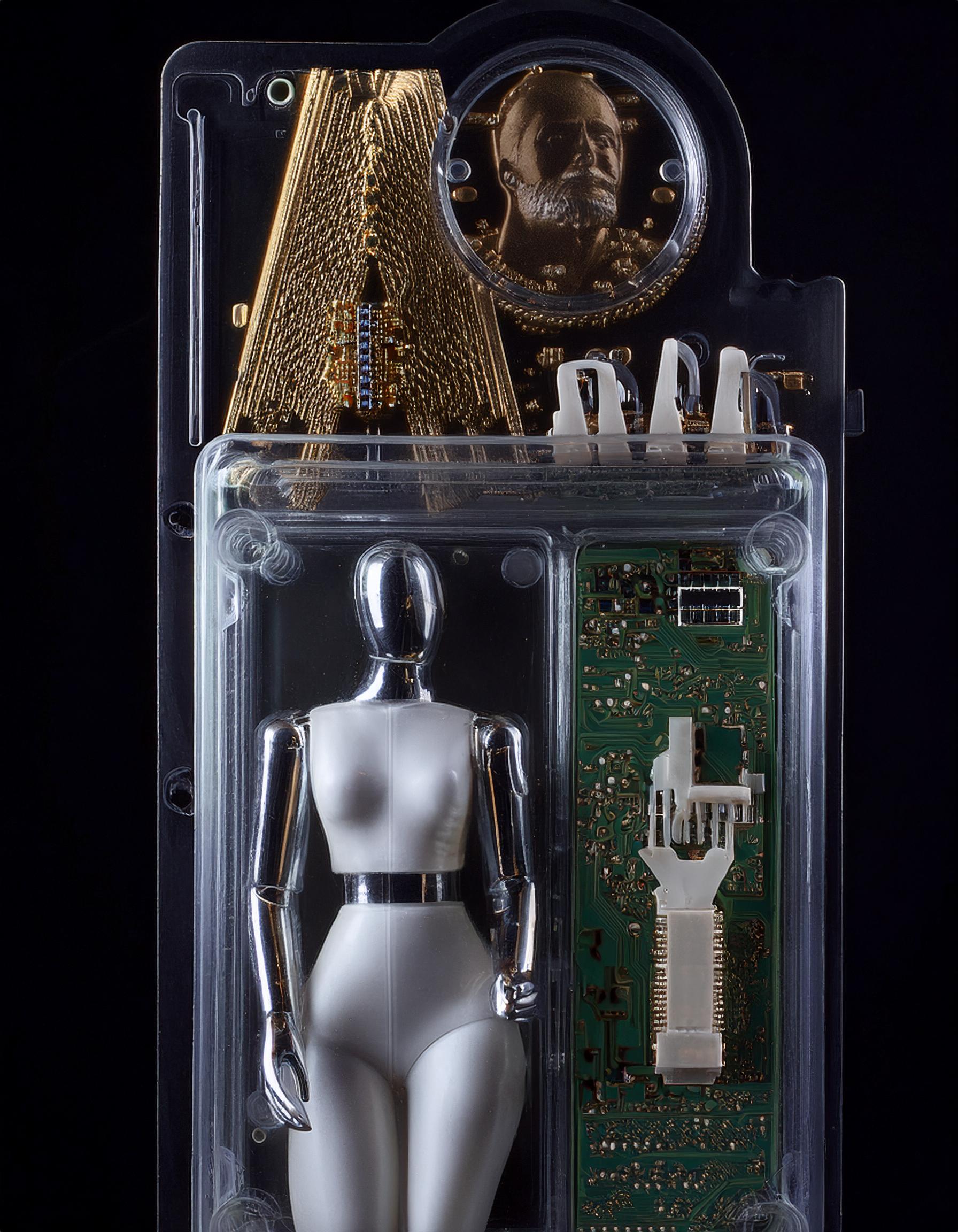

(E-1) MANIFIESTO

Alejo Romano

Alejo Romano (Quilmes, 1986). Argentino por nacimiento, ecuatoriano por adopción. Comunicador y politólogo, pero se gana la vida corrigiendo a los demás. Le contó a sus amigos que quería vivir un episodio histórico (p. ej., la llegada de los extraterrestres) y en respuesta nos cayó la pandemia.

Cecilia Miranda

Escribe porque le parece difícil. Su disposición transeúnte la ha llevado últimamente a escuchar a Susy Díaz, atesorar la poesía de Olga Orozco y aprender etnomatemática. Le gusta Borges pero le gusta más Silvina Ocampo.

Mauricio Montenegro

Mauricio Montenegro. En su juventud no pudo dedicarse a la veterinaria como le habría gustado. Hoy por hoy, su consuelo es lidiar con sendos ejemplares del bestiario académico ecuatoriano, así como con sus manuscritos. A veces escribe. Su doctorado en procrastinación le impide hacerlo más seguido. Hay quienes le han escuchado decir que no es más que una diminuta e ignorada mota de polvo en medio la galaxia de mediocridad que es la literatura de su país.

Luis Felipe Sánchez

Luis Felipe Sánchez nace el 3 de noviembre de 1981, el mismo día en que el barco de Herzog termina de cruzar la montaña en su famosa película Fitzcarraldo . Se define a sí mismo como “inteligente, evasivo y de una reservada cordialidad”. Alguno que otro amigo lo ha calificado de “misántropo” e, incluso, lo han llamado “artista”. Luis Sánchez ha publicado dos libros de cuentos y guarda entre sus cajones dos novelas que no piensa dar a la prensa. En cada entrevista de trabajo que se presenta, repite incesantemente que no posee redes sociales, aun así lo contratan. En sus horas libres, que son muchas, pinta al óleo.

Alejandro Gordillo

Como una seta, asegura que se crece mejor sin luz directa. Le aquejan la lenta cancelación del futuro, la calvicie y el colesterol alto. Le gustaría, si fuera posible, desaparecer a voluntad de la memoria de las personas. Fuma solo en los velorios.

Aunque no suela decirlo, es el culpable de ser el tálamo cerebral de Mil machetes, órgano de una legión de ángeles clandestinos e insomnes que no ofrecen redención, sino una navaja de afeitar en el viento. Vive acompañado de Uma, su perrita, que escucha pacientemente sus discursos sobre la degeneración literaria y de vez en cuando ladra en aprobación.

Nicolas Salas

Nicolás es un diseñador multimedia conectado con el diseño en muchas todas sus formas: desde productos y revistas hasta arquitectura, arte, cómics y fotografía. Esta conexión con el diseño lo inspira a crear experiencias digitales adaptables a diferentes conceptos.